相続税の相談は税務署と税理士のどちらが良い?それぞれの特徴を解説

相続が発生し遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要になります。相続税の申告は複雑で難解な部分が多く、多くの人が税務署に相談を考えることでしょう。

この記事では、相続税申告時に税務署で相談できる内容とできない内容、税務署での相談方法と、税理士へ相談するメリットについて詳しく解説します。

この記事でわかること

・税務署へ相談できないこと

・税務署への相談方法

・税務署と税理士、それぞれへ相談した時の違い

・税理士へ相談した方が良い理由

相続税節税のプロ集団による

最大限節税できる相続税申告を

税務署で相談できること

税務署で相談できることは以下の通りです。

1. 申告書の書き方

税務署では、相続税の申告書の正しい記入方法についての指導を受けることができます。申告書の各項目の意味や、記入例を示してもらうことが可能です。

2. 必要書類の提出

相続税申告に必要な書類は多岐にわたります。税務署では、どのような書類が必要であるか、またその書類の正しい提出方法についての説明を受けることができます。

必要書類についてはこちらの記事をご確認ください。相続税申告書|必要書類や添付書類、効率の良い収集方法について解説

3. 申告期限に関する情報

相続税の申告には期限があります。税務署に相談することで、申告期限について正確な情報を得ることが可能です。なお、相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから十カ月となります。期限を過ぎて申告を行うと、本税の他に延滞税などの附帯税を支払う必要がありますので、期限内に申告を済ませましょう。

申告期限については、こちらの記事もご覧ください【相続税の申告期限は?】期限を過ぎた場合や延長できる場合について解説

4. 納税の方法と期限

税務署では、納税額の計算方法や納税の期限、納税方法についての案内を受けることができます。延納の条件など、納税に関する特例についても説明を受けられます。

5. 控除についての説明

基礎控除や配偶者控除など、相続税の計算における控除項目についての詳細な説明を受けることができます。

税務署で相談できないこと

税務署では相談内容によっては相談に応じてもらえない事もあります。具体的には以下の通りです。

税理士に相当する具体的な税務相談

税務署は、税理士のように具体的な節税策や複雑な税務計画についての相談を行う場ではありません。このような具体的なアドバイスが必要な場合は、専門の税理士に相談する必要があります。

例えば、不動産の評価は評価方法が多岐にわたるうえ、専門性の高い分野となります。評価次第では納税額に大きな差が出てしまう事も多いため、適正な申告を行うためには土地評価に強い税理士に申告を行ってもらう事が重要です。

遺産分割協議に関するアドバイス

遺産分割協議についての具体的なアドバイスや、法的な見解を税務署で得ることはできません。遺産分割に関しては、弁護士や税理士などの専門家に相談することが望ましいです。

個別の法的判断

個々のケースにおける法的判断やアドバイスを税務署が行うことはありません。個別性の高い複雑な問題については、弁護士などの専門家に相談することが必要です。

秘密の保持を要する相談

税務署では、相談内容が他の税務情報と同様に取り扱われるため、個人情報の秘密保持を完全に保証することは難しい場合があります。極めて個人的、または秘密を要する情報については、プライバシーが保護されるよう他の手段を考えた方が安全でしょう。

税務署での相談方法

実際に税務署に相談をする場合の手順について説明いたします。

税務署に訪問して職員に相談をする場合、事前に予約をする必要があります。以下の流れで相談の予約をしましょう。

税務署に訪問する場合

①管轄の税務署を調べる

相続税の申告書を提出する税務署は、被相続人が最後にお住いだった地域を管轄する税務署となります。国税庁ホームページで所轄の税務署がどこなのか調べましょう。

税務署の所在地などを知りたい方

②所轄の税務署に電話をかける

所轄の税務署HPに記載されている電話番号に電話をかけます。はじめに音声案内が流れますので「2」を選択しましょう。なお、音声案内では以下の4つに分類されます。

2:申告相談の事前予約

3:消費者の軽減税率についての一般的なご相談等

4:納税の猶予制度についてのご相談等

③予約をする

「2」を選択すると税務署の職員に繋がります。そこで「相続税申告相談の事前予約である旨」を伝え、面接日時を決めましょう。

電話で相談する場合

①国税相談専用ダイヤルへ電話をかける

「0570-00-5901」へ電話をします。はじめに音声案内が流れますので「3」を選択しましょう。なお、音声案内では以下の6つに分類されます。

2:源泉徴収、年末調整、支払調書

3:譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価

4:法人税

5:消費税、印紙税

6:その他

国税相談専用ダイヤルに繋がらない場合、各税務署の代表番号にかけて音声案内で「1」を選択すると電話相談センターに繋がります。

税務署で相談する場合の注意点

相続税について税務署で相談をする際の注意点について解説します。

1.平日しか利用することができない。

税務署の開庁時間は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時までとなります。土日祝日は休みの為、相談することはできません。

2.時期によっては予約が取りづらい。

税務署では1~3月は確定申告の対応のため混雑し、なかなか予約を取ることができません。相続税の申告期限と確定申告の時期が近い場合、なるべく余裕をもって相談の予約を取るようにしましょう。

3.申告書の作成をしてくれるわけではない。

税務署では、相続人の人数や遺産総額などの情報を伝えることで相続税の申告が必要か否かの判定は可能ですが、申告書はあくまで相続人が自ら作るものとなります。自分で申告することは不可能ではありませんが、検討事項が多岐にわたる場合は税理士などの専門家に相談しましょう。

自分で申告するべきか悩んでいる方はこちらの記事をご確認ください

相続税申告は自分でできる!手続きの手順や難易度の判定について解説

4.必要書類を自分で用意する必要がある。

漠然と相談をしようと税務署に向かっても、前提となる情報や資料がなければ税務署の職員は個別の事案に対応することができません。また、曖昧な情報を伝えると税務署の回答もそれに基づいたものとなり、申告時にトラブルとなる可能性があります。相続人同士の続柄や権利関係など、相続税の計算をする上で前提となる資料についてはあらかじめ自分で用意し、何が分からないのかを明らかにしてから予約の電話をしましょう。

また、その際に状況を説明し、どのような資料を持参すればよいのか確認しましょう。面談で相談しているうちに足りない資料が出てきて、再度足を運ばないといけないといった事態を防ぐことができます。

タックスアンサーを活用しよう。

相続税について知りたい情報がある場合、国税庁ホームページで公開されているタックスアンサーを活用しましょう。税に関するよくある質問に対する回答を調べることができます。

安心して相続税申告を行うなら、税理士へ相談を

相続が発生した際、とりあえず税務署へ問い合わせれば安心と思う方は多いでしょう。しかし、先述の通り、税務署では一般的な税務相談は受け付けているものの、納税者に代わって申告書を作成してくれたり、節税方法を教えてくれるわけではありません。

そのため、安心して相続税申告を行いたい方は、税理士への相談がおすすめです。

煩雑な手続きをまるまる任せられる

相続税の申告期限は、相続開始日から10ヶ月以内ですが、不慣れな相続税申告を一から行うには、この期間は非常に短いものです。

しかし、税理士へ依頼すれば、書類の収集から申告書提出までの一連の手続きをまとめて依頼することが可能です。期限内に、余裕をもって適正な申告を行うことができ、安心して相続を終えることができるでしょう。

節税も考慮した申告が行える

税務署は、納税者の正しい申告をサポートするために相談を受け付けています。したがって、納税者に対して積極的に節税のアドバイスはしてくれません。

反面、税理士は適正な範囲内で最大限税額を抑えた申告を行います。節税に繋がる特例の適用を検討したり、二次相続を見据えた申告を提案できる点で、より納税者に寄り添ったアドバイスが可能です。

【税理士へ依頼するべきはこんな人】

・できる限り納税額を抑えたい

・将来の二次相続を見据えた申告を行いたい

・都度、疑問点を解消しながら進めたい

【税務署へ相談するべきはこんな人】

・特例などをしっかりと理解している

・相続財産が少額で、検討事項が少ない

不安なく相続税申告を終えたい方は、税理士へ申告を依頼するのが良いでしょう。税金のプロの手厚いサポートのもと、スムーズにお手続きを終えることができます。

また、費用を抑えたいなど、特別な事情がある場合は、税務署への相談でも良いでしょう。しかし、税務署へ相談し自己申告を行った場合、特例の適用忘れや、相続財産の見落としなどで、最初から税理士へ依頼したほうがトータルの費用が安くなる場合もありますので注意が必要です。

まとめ

相続税申告において税務署で相談できる内容は基本的な申告手続きや納税方法に関するものですが、より専門的な助言や法的なアドバイスは専門家を通じて得る必要があります。

相続は多くの人にとって一生に一度のことかもしれませんが、その複雑さを正しく理解し、適切に対処するためには適切な支援を求めることが大切です。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

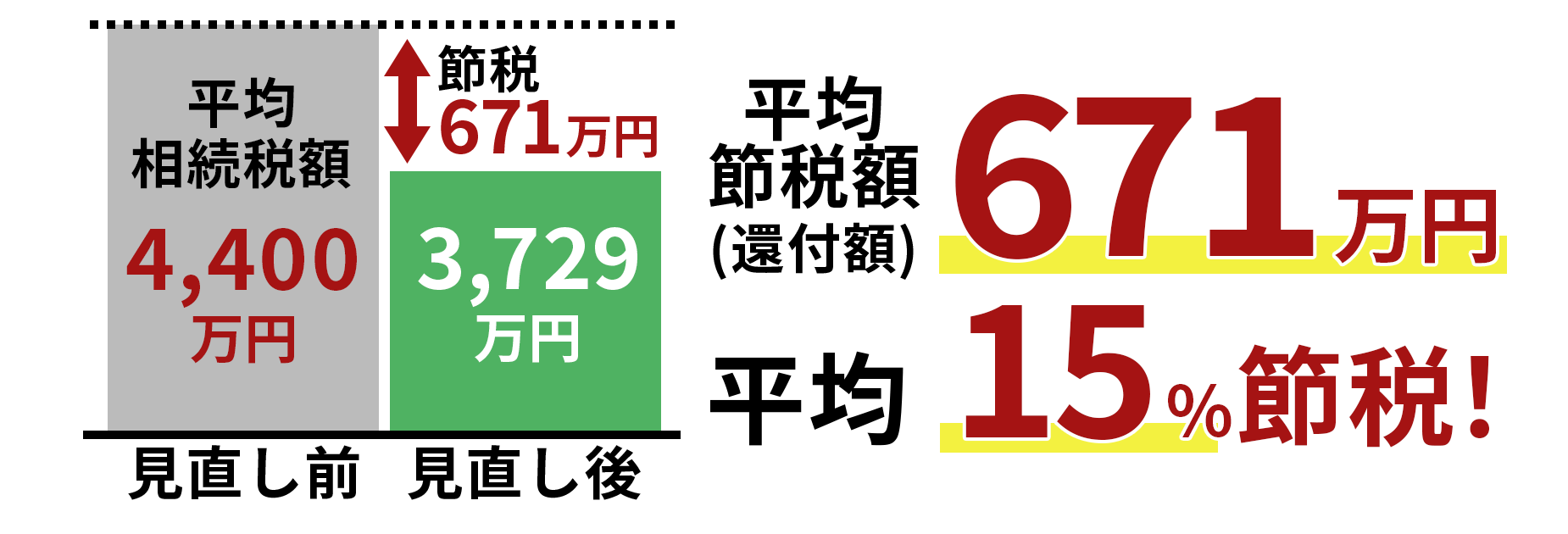

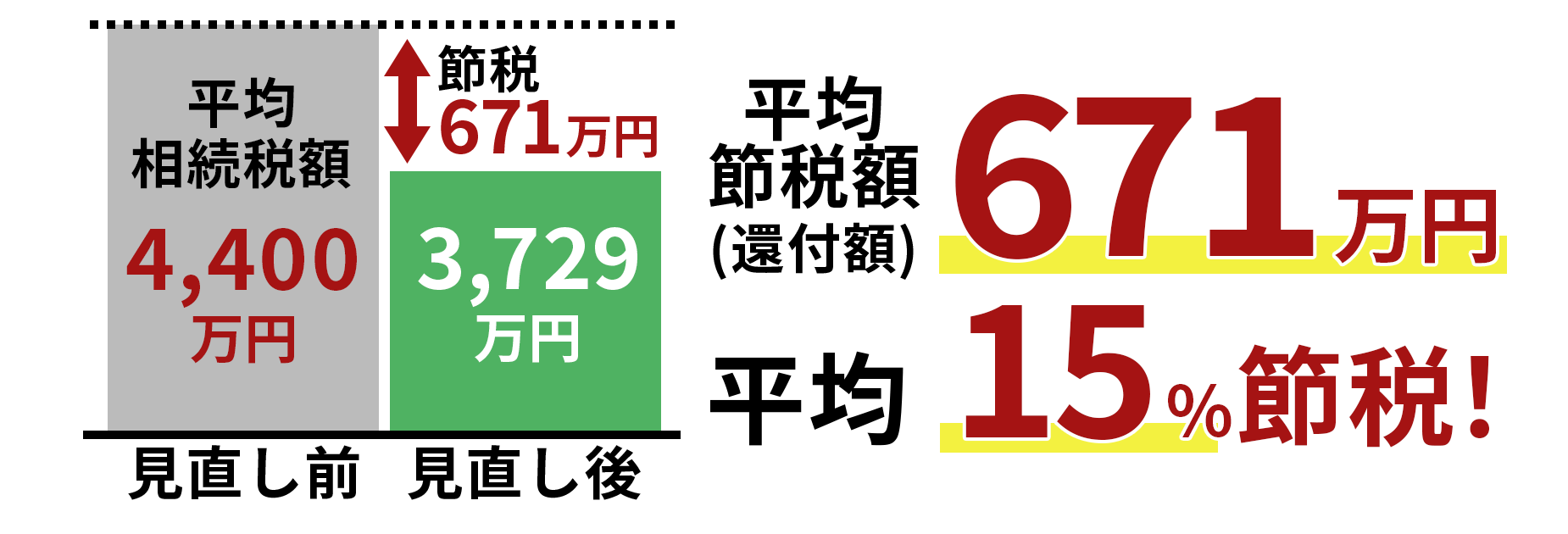

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方

相続税はいくらかかる?無料で相続税額を計算シミュレーション

特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

相続税節税のプロ集団による

最大限節税できる相続税申告を

岡野相続税理士法人

代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士

早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。

全国各地の相続税申告・還付を累計5,582件(2025年3月末時点)以上手掛ける。

特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

の先頭へ

の先頭へ